Um delegado foi assassinado durante o cumprimento de um mandado de prisão. Dois policiais civis baleados. O alvo da operação — apontado como traficante perigoso e já com histórico de fuga — agora se senta diante da Justiça e, em vez de responder pelos crimes que cometeu, é acolhido como se fosse a maior vítima da história.

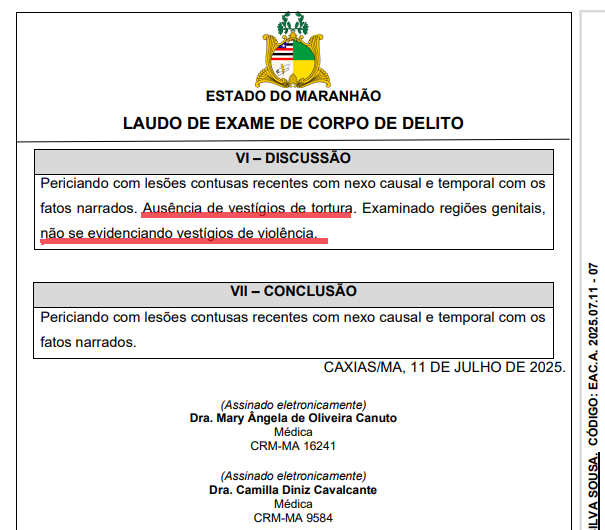

Mesmo com um laudo pericial claro, assinado por duas médicas legistas, afirmando que não houve qualquer vestígio de tortura ou violência e que as marcas no corpo são compatíveis com ferimentos de quem correu por mata fechada, o juiz insiste: foi agredido? Sofreu maus-tratos? Quem bateu? Você é capaz de reconhecer quem lhe agrediu?

Nenhuma palavra sobre o delegado executado, sobre os dois agentes feridos, sobre as famílias destruídas.

É nesse ponto que o país precisa parar e pensar: em que momento deixamos de proteger quem nos protege?

É evidente que o Estado de Direito precisa garantir a integridade física de todo cidadão, inclusive do preso. Mas quando a prioridade da Justiça se concentra quase exclusivamente no bem-estar de um criminoso confesso, enquanto a memória de servidores públicos assassinados é relegada ao esquecimento, há algo muito errado acontecendo.

Não se trata de clamar por vingança — mas por coerência. Quem atira em um delegado no exercício da lei não pode sair da audiência como vítima.

O Brasil precisa encontrar um equilíbrio urgente entre a proteção dos direitos humanos e o respeito à vida dos agentes que arriscam tudo pelo cumprimento da lei.

Se matar um delegado e ferir policiais não for suficiente para indignar o sistema, então é o próprio sistema que precisa de julgamento.

Confira trecho do vídeo da audiência de custódia: